長く病院で助産師をされていた方とお話をする機会があり、話題が死産のケアに及びました。

その実際を経験された助産師さんのリアルな話、とても貴重な話をありがとうございました。

そこでふと思い出したのが、以前読んだこの本です。

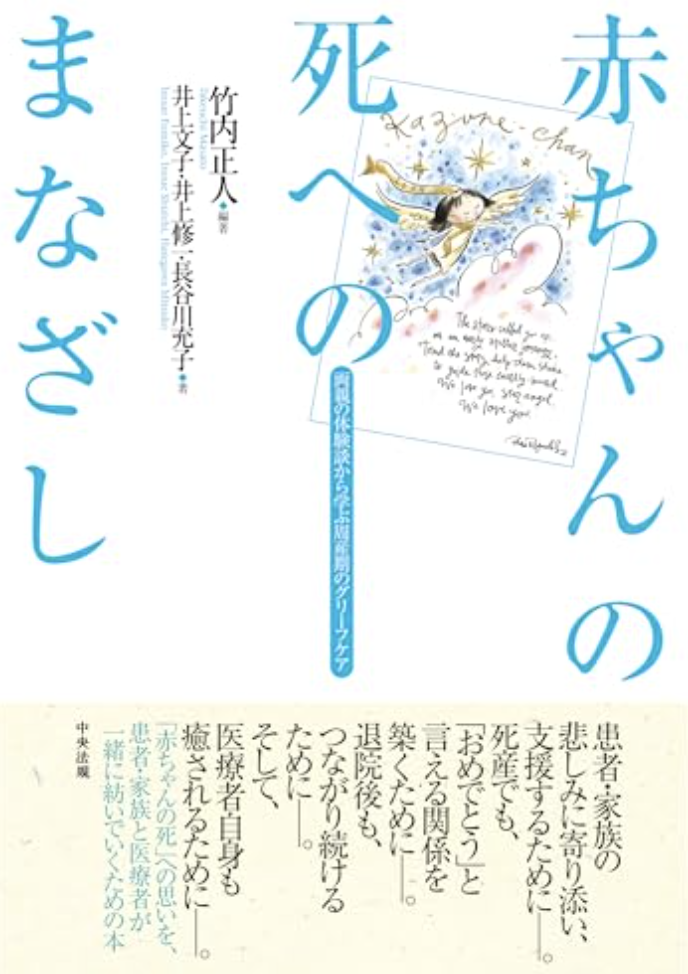

赤ちゃんの死へのまなざし ―両親の体験談から学ぶ周産期のグリーフケア 単行本 – 2010/10/27

竹内正人 (著), 井上文子 (著), 井上修一 (著), 長谷川充子 (著)

この本には、子どもを死産で失ったご夫妻が、医療者から受けたケアの良かった点や改善点、そして産後の日常生活での思いなどが綴られています。

また、出産に関わった助産師や医師の視点も含まれ、今後のケアに役立ててもらいたいというご夫妻の強い意志がとても伝わってくる一冊でした。

恥ずかしながら「グリーフケア」についてあまり知らず、まずこの意味を調べてみました。

参考にしたホームページによると、グリーフケアとは「大切な人を失ったことによる悲嘆を抱える人に寄り添い、その声に耳を傾け、回復や成長を支援すること」とあります。

言葉にすると簡単ですが、実際にはその寄り添いは非常に繊細で注意深いものでなければならないのでしょう。

私が特に印象的だったのが、父親へのケアの重要性です。

母親の悲しみを支えながら、自らの悲しみを隠し、日常や仕事を続けなければならない父親もまた、そうとう強い負担を抱えています。

日本では、男性が見ず知らずの他者に相談することは容易ではないと思います。

男性向けのグリーフケアやサポートの在り方について、とても考えさせられました。

「死であろうと、長い旅路であろうと、人は対象者の不在に対し、別れの儀式を残った者と共有しなければ、心が対象者から離れない」といった考えも印象に残っています。

胎児の死に関しても同じで、悲しみを増やすことを避けるために赤ちゃんを見せず葬るケースが以前はあったようですが、心の整理をつけるためには、儀式とか、弔いでの共有が大切です。

これを書きながら思い出したのですが、映画『君の誕生日』はそのことを強く思い出させる作品だったように思います。

息子を事故で失った母親が、悲しみを抱えながら生きる姿と、家族のそばにいられなかった父親の負い目を描いた物語なのですが、この作品を通じて、亡き者を弔い、その体験を周囲と共有することの大切さを改めて感じました。

悲しみのプロセスは、人種や文化を超えて共通の人間の営みなのだと思います。

なかなか難しいのですが、鍼灸師として、日々患者さんの体を整えるだけでなく、心にも寄り添うことの重要性を常に意識するようにしています。

体の不調は、しばしば心の負担や悲しみと密接に結びつきます。

患者さんが安心して体を任せられる場所であること、そして心の声にも耳を傾けられる存在であること、、

それを意識しながら施術に臨んでいきたいと思っています。

コメント